ビルの合間に巨大な建物のナゾ【不動産鑑定士が解説します】

街を歩いていると、同じ道路沿いではだいたい同じ高さの建物が建っているのに一棟だけ超高層の巨大な建物が建っていることがあります。

なぜこのようなことが起こるのかを解説します。

建物の高さが同じになる理由

まず同じ道路沿いの建物の高さがだいたい同じになる理由を説明します。

街なかの土地については住みよい街づくりを目的とした都市計画法や建物の安全確保を目的とした建築基準法などの法令によりどのような用途・規模の建物を建てられるかが決まっています。

無尽蔵に高い建物が建ち並んでしまうと、都市機能の高度な集積化に上下水道や道路などのインフラが追い付かなくなったり災害発生時の救助活動に支障をきたすなどして街の快適性や建物の安全性が損なわれてしまうからです。

一方、土地オーナは法令の範囲内でなるべく効率的、つまり広いスペースを取れる建物を建てようとします。

土地の広さは変えられませんから、同じ土地上により広いスペースを確保しようとすると建物の高さを増やすしかありません。

そこで各種法令に適合する範囲で建物面積を極大化する努力をした結果、建物の高さがほぼ同じになるのです。

例外措置:総合設計制度

ただ、都市というのはある程度集積していた方が街の機能性が向上するのも事実です。

そこで都市の機能性や利便性の充実と、地域の快適性や建物の安全性の確保の調和を図るために考え出されたのが総合設計制度です。建築基準法で定められている制度です。

具体例

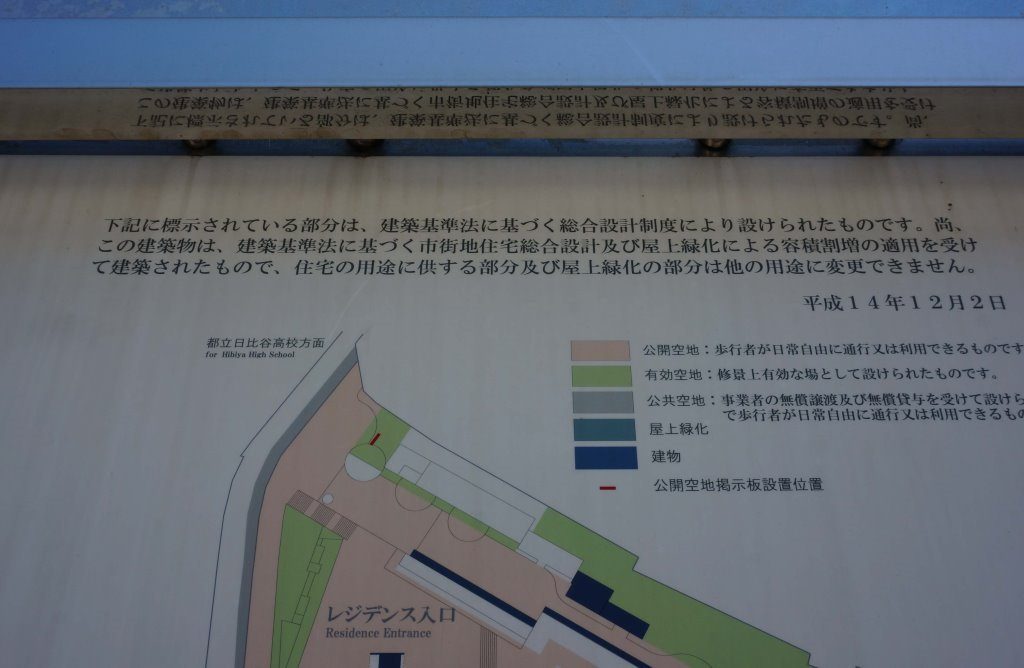

冒頭の写真の超高層建物、東京都千代田区の「プルデンシャルセンター」なのですが、その敷地内に下の写真の掲示板があります。

容積率(土地面積に対して建築可能な建物面積の上限)の割増を受けるかわりに、公開空地・有効空地・公共空地などを設けた上で屋上の緑化も行って地域社会や環境により配慮した設計となっていることがわかります。

土地の面積は変わらないので、容積率つまり土地面積に対して建築可能な建物面積の上限の割増を受ければ、当然建物の高さは高くなります。

だから周囲の建物の高さをはるかに上回る超高層建物が建っている、ということになるわけです。

この建物の掲示は平成14年付ですが、その後の改正を経てこの記事を書いている令和元年時点で東京都において総合設計制度に基づく建物の建築が認められるためには以下のような目的に合致する必要があります(一部抜粋)。

- 市街地環境の整備改善

- 良好な建築・住宅ストックの形成

- 公共施設の機能の補完

- 市街地の防災機能の強化

- 福祉のまちづくりの推進

まとめ

以上、都市の設計では機能性・利便性と安全性・快適性などの相反する要素をいかにして調整・調和していくかということが中心的な目的・課題となっていて、それが実際の街の姿にも表れているのです。